Comics & Medicine, Baltimore, 2014

Je présenterai mon blogue Une année sans alcool au congrès Comics & Medicine, From Private Lives to Public Health en juin 2014. Une présentation orale de 15 min. Plus de détails dans les semaines qui viennent.

Je présenterai mon blogue Une année sans alcool au congrès Comics & Medicine, From Private Lives to Public Health en juin 2014. Une présentation orale de 15 min. Plus de détails dans les semaines qui viennent.

Mon Dieu, que l’hiver est long cette année ! Long et froid ! Il paraît qu’on bat des records ! C’est terrible ! Et c’est probablement pour ça que ce matin, en regardant par la fenêtre, je me suis laissé

attendrir.

Ça, c’est trop fort ! C’est maintenant, alors, que je ne bois plus, que je mets à avoir des hallucinations auditives ! Mais, sérieusement, le pauvre petit minou faisait vraiment trop pitié ! Je n’ai pas pu résister ! Je vais le prendre pour quelques heures. Le temps que j’écrive mon journal et que lui se réchauffe. Le temps qu’il mange un peu aussi. Je vais lui donner une petite boîte de sardines… Après, je vais le remettre dehors. Il doit bien avoir une maison, ce chat-là !

J’ai hâte de fêter mes trois mois de sobriété ! Mais le mois de mars est long, long à n’en plus finir ! Cinq fins de semaine en mars ! Et le temps passe lentement… Mars est un long mois gris. Comme un mois de pénitence avant le mois d’avril qui est vraiment, ici, celui du début du printemps. Le mois où les crocus vont finalement commencer à sortir dans les parterres. Oui, mars c’est un mois de pénitence… C’est vrai que c’est le mois du carême…

Le carême ! Je n’observe pas le carême. Et quand j’étais enfant, non plus. Mais ma mère, elle, quand elle était petite, le carême, c’était sacré ! Pas de bonbons, pas de dessert pendant 40 jours ! Certains hommes, comme mon grand-père, faisaient aussi le sacrifice de l’alcool. Mon grand-père ne buvait presque pas de toute façon. Je pense que peu de gens savent qu’à cette époque la vente d’alcool était interdite le Vendredi saint dans toute la province de Québec ! Dans les épiceries, les comptoirs de bière étaient recouverts d’une grande toile pour en interdire l’accès.

(…)

Ma mère a grandi dans un Québec très catholique. Les années 50, c’était encore la période de la Grande Noirceur ! Le Québec en a fait du chemin depuis ce temps-là !

Elle raconte que quand elle était jeune, l’alcool, c’était surtout une affaire d’hommes. Sa mère ne buvait pas, sauf un petit verre de vin de pissenlit dans les occasions spéciales. Les hommes buvaient surtout de la bière. Et ils pouvaient aller la boire dans un lieu qui leur était réservé, loin du regard de leurs femmes, de leurs blondes et de leurs mères : les tavernes !

(…)

On ne verrait pas ça, aujourd’hui. Mais c’est vrai qu’à cette époque, l’épicier du coin connaissait toutes les familles et leurs enfants. Il savait à qui il pouvait faire confiance.

Le Québec a commencé à changer, à bien des égards, dans les années 60, mais c’est en 1970, seulement, que les brasseries ont obtenu le droit d’ouvrir leur porte aux femmes. Un des premiers endroits à avoir fait ce changement a été Le Gobelet, dans le nord de la ville, sur la rue Saint-Laurent. Un établissement célèbre à Montréal à l’époque, réputé pour son choix de bière, son décor et sa bouffe de style québécois. Ma mère a fêté plusieurs fins de sessions avec d’autres étudiants dans le sous-sol de cette brasserie accueillante pour les jeunes.

En 1971, l’âge légal pour consommer de l’alcool est passé de 21 ans à 18 ans. Les amis de ma mère, comme bien des jeunes, fréquentaient surtout le Vieux-Montréal et la rue Saint-Denis. Les endroits où il était possible d’aller prendre un verre, garçons et filles ensemble augmentaient rapidement : bars, brasseries, hôtels, cafés (avec permis de boisson), etc. Certaines tavernes prenaient même la peine de faire des petits sondages sur l’inclusion ou non des femmes. Ils installaient des listes de feuilles sur les portes de leur établissement, sur lesquelles les gens, hommes et femmes, pouvaient donner leur avis sur le sujet. Les commentaires n’étaient pas toujours très polis à l’égard des femmes… Mais si l’avis était favorable, le propriétaire installait alors une grande affiche à l’extérieur de la taverne sur laquelle on pouvait lire : « Bienvenue aux Dames » .

Même si ma mère et ses amies, curieuses de pouvoir enfin voir l’intérieur de certaines

tavernes de quartier, sont allées parfois y prendre une bière, en général, elles les évitaient.

Si en 1979, une nouvelle loi stipule que toute nouvelle taverne devra maintenant accepter les femmes, ce n’est qu’en 1986, qu’une loi forcera toutes les tavernes, anciennes et nouvelles, à accepter les femmes. Ce qui n’a pas fait, bien sûr, l’affaire de tout le monde.

Vous pouvez lire la suite de ce chapitre dans le roman graphique La sobriété volontaire. Une année sans alcool (2015, 2018)

La réaction de mes collègues au party de bureau m’a un peu secouée. Mais, durant la semaine, personne ne m’a reparlé de ma décision de ne pas boire. Pas devant moi, en tout cas. Devant moi, on n’a parlé que de l’incident entre Sylvie et Paul. D’ailleurs, Paul a dû partir rapidement pour un voyage d’affaires non prévu et Sylvie, sa secrétaire/assistante, est très, très, très occupée par du classement qu’elle continue de faire même pendant l’heure du dîner. À chacun ses cachettes…

Je pense que ma décision de ne pas boire commence à me peser. J’ai comme un vague à l’âme dont je n’arrive pas à me défaire. Et je commence à trouver ma vie un peu trop calme. J’ai envie de m’amuser, de rire… J’ai envie d’un souper au resto entre filles.

Avec Marie, France et Denise…

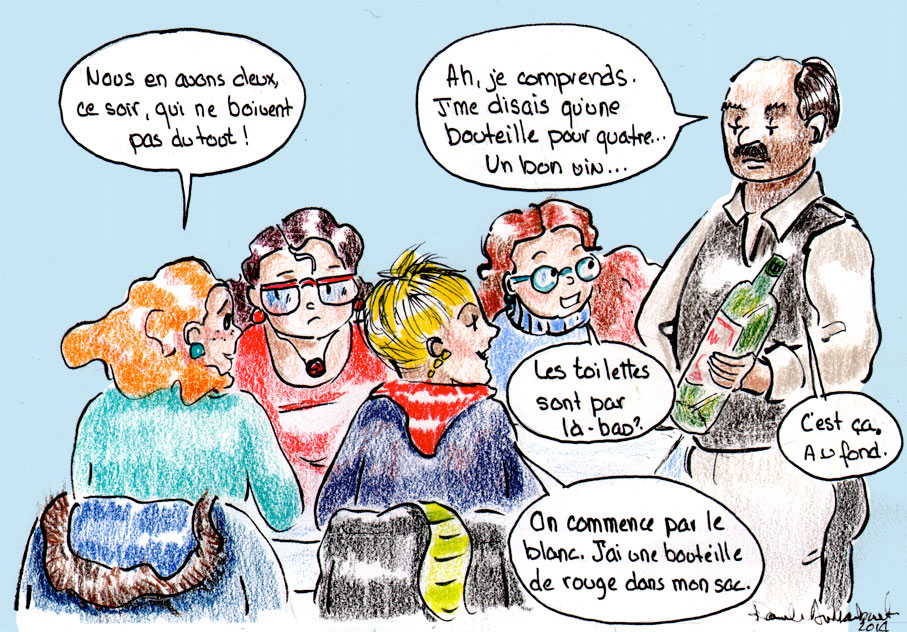

Vendredi soir, donc, je passe prendre Marie chez elle. France et Denise, elles, viennent chacune de leur côté, nous rejoindre à un restaurant grec sur Duluth. Ça me rassure un peu que Marie soit là, ce soir. Elle, elle ne boit jamais. Elle n’aime pas ça.

France commence par dire qu’elle avait oublié que j’avais arrêté de boire. En fait, pas vraiment oublié puisqu’elle dit d’un air surpris : « Je pensais que ça t’aurait passé… » Je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi répondre. De toute façon, ce n’est pas une question. Juste un commentaire un peu… un peu sarcastique ?

Le serveur s’approche de la table pour déboucher la bouteille de vin blanc que Denise a apportée. Alors que Jean-Marc, lui, n’avait pas fait de cas au resto du fait que je ne buvais pas, Denise et Marie, elles, semblent un peu gênées. Elles s’excusent d’avance auprès du serveur.

Pendant que Marie va au petit coin, Denise commence à me questionner sur ma décision de ne pas boire qu’elle ne comprend pas du tout. Je lui réponds que je préfère ne pas parler de ça maintenant. Et j’ajoute que, d’ailleurs, Marie, elle ne boit jamais et personne n’en fait de cas. Ce n’est jamais un sujet de conversation.

Pourquoi Marie ne boit-elle pas du tout ? Marie dit toujours que c’est simplement qu’elle n’aime pas l’alcool et c’est vrai. Mais c’est vrai aussi qu’il y a eu un incident quand nous étions très jeunes, elle et moi.

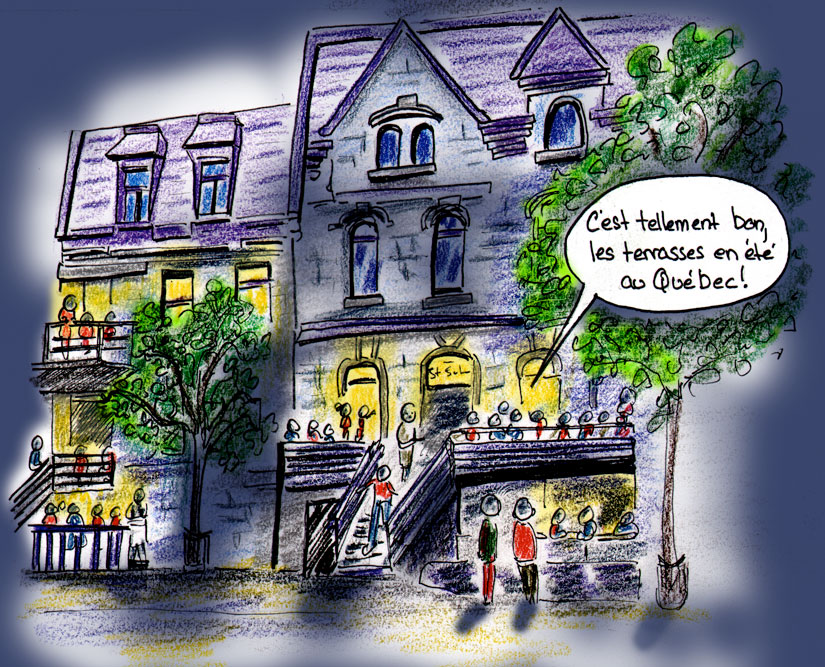

C’était la fin de l’été, à la rentrée scolaire. Marie avait eu 18 ans pendant l’été. La dernière de notre groupe d’amies à atteindre la majorité. Nous avions donc toutes le droit d’entrer dans les bars légalement. Comme il faisait extrêmement beau, nous sortions tous les soirs profiter des terrasses de la rue St-Denis.

Nous étions fières de pouvoir boire en public, comme les autres adultes autour de nous. Nous nous trouvions belles, sophistiquées, très « cool ». Mais, Marie, elle ne buvait jamais. Elle prenait toujours un « Shirley Temple ». Et ça nous gênait un peu… Un peu, beaucoup, même. On trouvait qu’elle faisait un peu « habitante ». Et on pensait que ça ternissait probablement notre image de filles… émancipées.

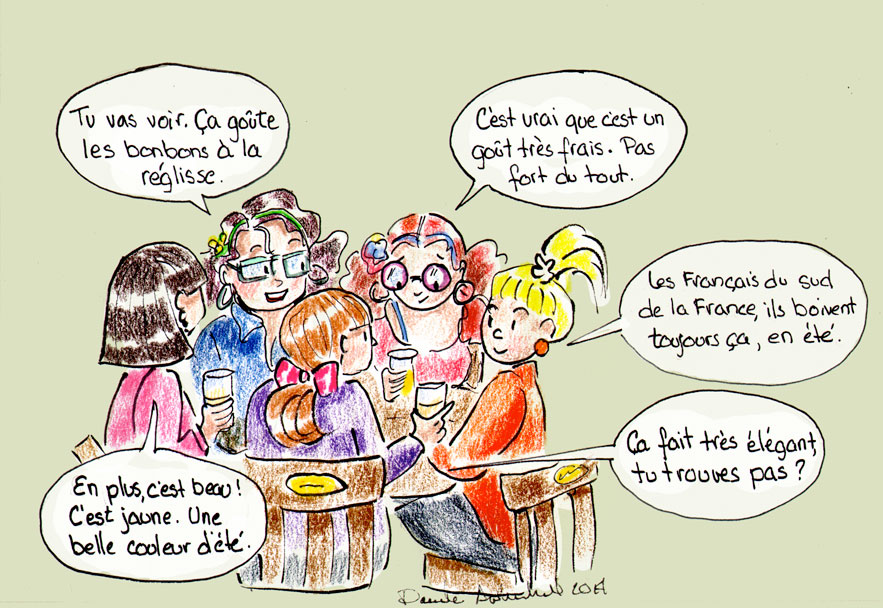

Un soir, l’une de nous a eu l’idée géniale de lui suggérer d’essayer du pastis.

Elle a cédé. Elle a bu son verre et dit qu’elle ne ressentait rien du tout. Pas d’effet. L’une de nous a dit que c’était parce qu’il n’y avait pas beaucoup d’alcool dans le pastis. Elle riait. Elle était contente. On riait aussi. On avait trouvé la boisson idéale pour Marie ! Elle en a commandé un autre. Puis, un gars dans la salle lui en a envoyé un troisième. Marie est très jolie. Une beauté sans maquillage, naturelle.

Elle a bu tous ces verres. Elle a continué à dire que ça ne lui faisait pas d’effet. Mais, elle riait fort et de tout. Nous n’y faisions pas attention. Nous étions tellement bien ! La soirée était belle. Une de ces belles soirées chaudes de fin d’été au Québec quand on a l’impression que toute la jeunesse est assise aux terrasses en train de prendre gaiement un verre.

Et c’est en se levant que Marie a réalisé que le pastis lui faisait probablement de l’effet. Elle est devenue blanche, presque verte. Elle a bravement marché jusqu’aux toilettes en s’appuyant discrètement sur moi. Le visage impassible. Le regard fixe. En arrivant aux toilettes, elle m’a poussée pour rentrer avant moi. J’ai verrouillé la porte…

Vous pouvez lire la suite de ce chapitre dans le roman graphique La sobriété volontaire. Une année sans alcool (2015, 2018)

Catherine ne pourra pas écrire dans son journal avant dimanche, cette semaine !

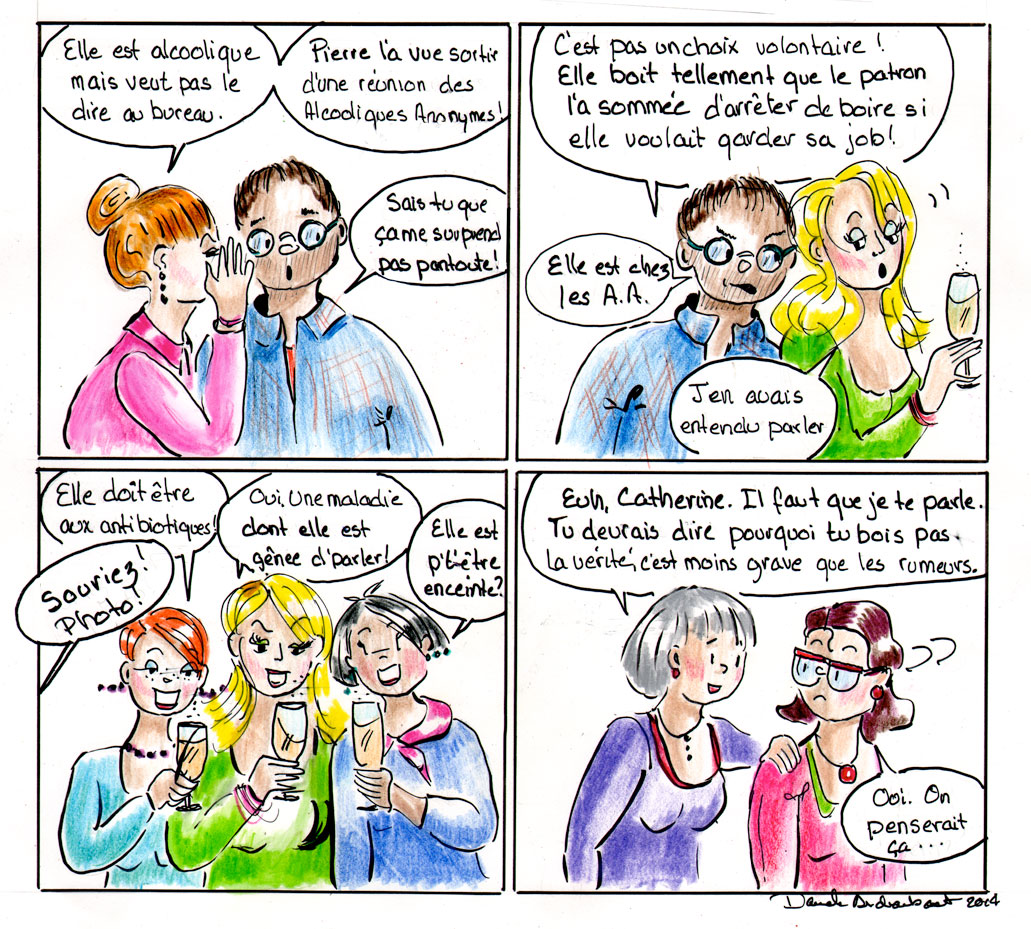

Hier soir, j’ai fait mon “coming out” auprès de mes collègues de travail. J’ai finalement révélé ma résolution du Nouvel An : je ne boirai pas d’alcool pendant un an.

Ça fait déjà deux mois que je ne bois plus, mais je n’en avais pas encore parlé au bureau. L’occasion ne s’était jamais présentée. Après les abus du temps des Fêtes, tout le monde est plus ou moins au régime. On mange plus souvent au bureau le midi. Un petit lunch sérieux, comme une petite salade minceur. Et quand parfois, on décide de se payer le resto, comme le vendredi midi, par exemple, personne (ou presque) ne boit d’alcool, vin ou bière.

Je n’ai pas d’amis proches parmi mes collègues de bureau. Et si on se voit parfois en dehors du travail, nos conversations restent assez superficielles. Je vois encore ma décision d’arrêter de boire comme un choix personnel et à part quelques amies choisies, je n’en ai pas parlé autour de moi. Et puis, je suis un peu superstitieuse. J’ai peur qu’après avoir annoncé ma résolution à la ronde, je ne sois plus capable de la tenir. Et là, j’aurais tellement honte ! Alors, je préfère attendre le plus longtemps possible avant de confier aux gens ma résolution de sobriété. Un peu comme quand pour un bébé, on attend d’être enceinte de trois mois avant de l’annoncer…

Mais hier soir, il y a eu un party au bureau. On a fini un gros contrat et dans les délais prévus en plus. Alors le client, reconnaissant, nous a envoyé deux caisses de champagne. Donc, vendredi soir, célébration dans les locaux de la compagnie. Un 5 à 7 avec champagne et petites bouchées fancy achetées chez un traiteur du Plateau…

J’ai hésité… J’avais trois options qui m’auraient permis de garder encore secrète ma résolution.

Option 1 : Faire une petite entorse à ma résolution pour cette occasion spéciale. C’était bien tentant. Ce champagne est de qualité et il est gratuit ! Et les bulles sont toutes petites, très légères.

Option 2 : Laisser mes collègues me servir un verre de champagne, en pensant que je serai assez forte pour me promener toute la soirée avec un bon verre sous le nez sans être tentée d’y goûter, d’en boire. Mais je trouvais que c’était un peu risqué.

Option 3 : Faire semblant de boire de l’alcool. Faire comme au party du Jour de l’An dans ma famille. Me promener avec un verre d’eau pétillante dans une coupe à champagne.

Puis j’ai réfléchi… Pourquoi est-ce que je cacherais ma décision ? Est-ce que ce serait si terrible d’annoncer que je ne bois pas ? De quoi ai-je peur, finalement ? C’est une décision personnelle. Et c’est juste un verre de champagne. Juste de l’alcool…

Alors, j’ai choisi de simplement dire la vérité, mais sans faire une grande annonce. La nouvelle a fait rapidement le tour du bureau.

Vous pouvez lire la suite de ce chapitre dans le roman graphique La sobriété volontaire. Une année sans alcool (2015, 2018)